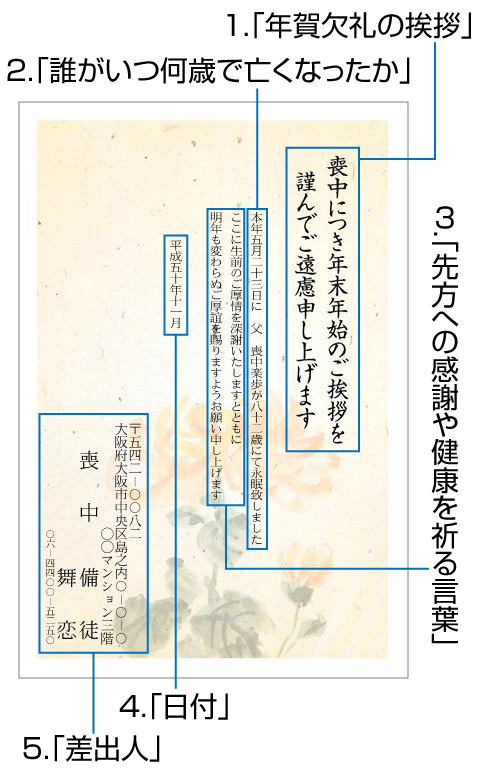

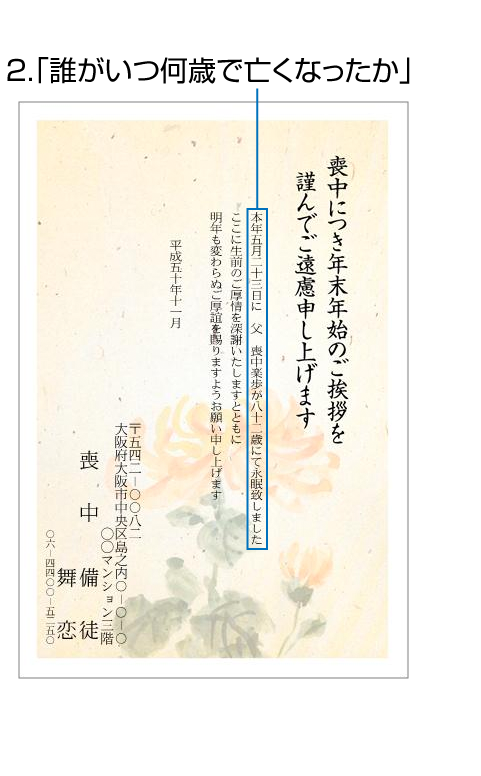

2.「誰がいつ何歳で

亡くなったか」

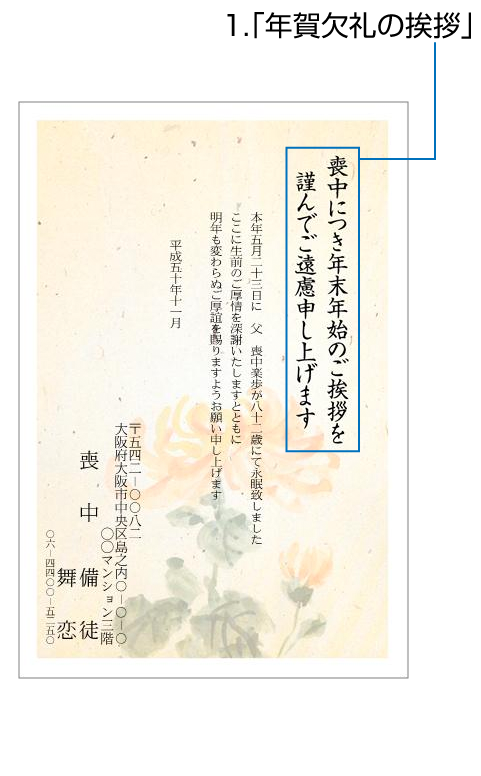

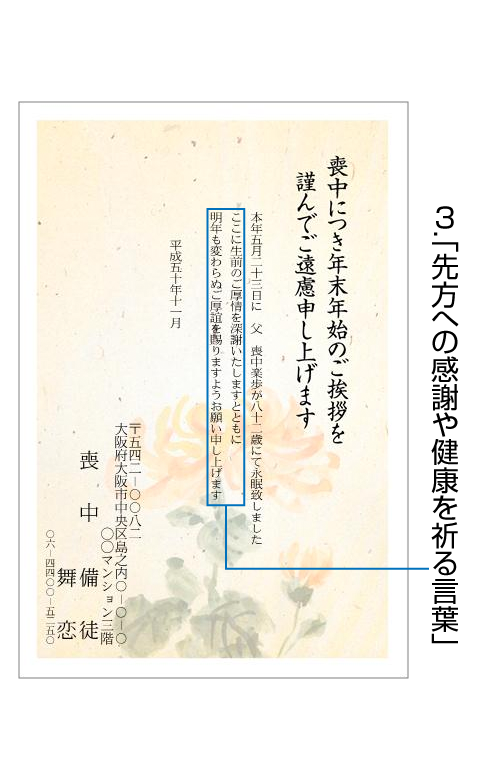

「誰がいつ何歳で亡くなったか」は、例えば、「父親」の「喪中 楽歩」さんが「今年の5月23日」に「82歳」で亡くなったときは下記のような例文になります。

「本年五月二十三日に父 喪中楽歩が八十二歳にて永眠致しました」

「誰が」の部分は

「続柄」と「名前」を書きます(苗字は書いても書かなくてもよいです)。続柄は「夫、妻、父、母、義父、義母、祖父、祖母、長男、次女」などです。連名で喪中ハガキを書くときは連名の一番目の名前の方から見た続柄を使うのが一般的です。夫婦連名のときで妻の父母が故人のときは「義父」「義母」になりますが、最近では「義」をつけずに単に「父」「母」と書いた後にフルネームで名前を書き、苗字からどちら方の親がお亡くなりになったか判断してもらう書き方もあります。

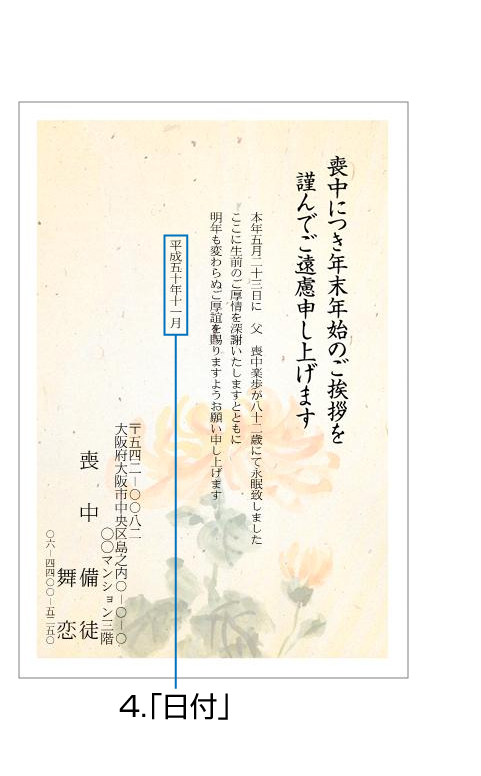

「いつ」の部分は

「去る五月二十三日」

「本年五月」

「平成◯年五月」

などの書き方があります。(日は書いても書かなくてもよいです)

「年齢」の部分は

最近では満年齢で書かれることが多いようです(以前は数え年で書かれてました)。

「享年八十三(満八十二歳)

」など両方書く形もあります。(享年は亡くなった年齢の意味で、通常数え年で数えます)

ラクポでは作成時にご自由に編集可能で、豊富な例文をご用意しています。